中華國粹:相聲小品(持續更新)

相聲(Crosstalk)

一種中國民間曲藝表演藝術,主要功夫分說、學、逗、唱四門功課。根據表演形式的不同可以分為相聲、對口相聲、群口相聲等。

中國相聲有三大發源地:北京天橋、天津勸業場和南京夫子廟。相聲藝術源于華北,流行于京津冀,普及于全國及海內外,始于明清,盛于當代。

相聲有三大發源地:北京天橋、天津勸業場和南京夫子廟,一般認為于清咸豐、同治年間形成。是以說笑話或滑稽問答引起觀眾發笑的曲藝形式。它是由宋代的“像生”演變而來的。到了晚清年代,相聲就形成了現代的特色和風格。主要用北京話講,各地也有以當地方言說的“方言相聲”。在相聲形成過程中廣泛吸取口技、說書等藝術之長,寓莊于諧,以諷刺笑料表現真善美,以引人發笑為藝術特點,以“說、學、逗、唱”為主要藝術手段。表演形式有單口、對口、群口三種。單口相聲由一個演員表演,講述笑話;對口相聲由兩個演員一捧一逗,通常又有“一頭沉”和“子母哏”兩類;群口相聲又叫“群活”,由三個以上演員表演。傳統曲目以諷刺舊社會各種丑惡現象和通過詼諧的敘述反映各種生活現象為主,解放后除繼續發揚諷刺傳統外,也有歌頌新人新事的作品。傳統曲目有《關公戰秦瓊》、《戲劇與方言》、《賈行家》、《扒馬褂》等,總數在兩百個以上。反映現實生活的作品則以《夜行記》、《買猴》、《帽子工廠》等影響較大。

相聲用笑話、滑稽地問答、說唱等引起觀眾發笑的一種曲藝形式。用笑話、滑稽問答、說唱等引起觀眾發笑。多用于諷刺,現也用來歌頌新人新事。按人數分對口相聲、單口相聲、群口相聲、相聲劇。

早期發展

相聲一詞,古作象聲,原指模擬別人,又稱隔壁相聲。經華北地區民間說唱曲藝進一步演化發展,并融入了由摹擬口技等曲藝形式而形成,一般認為于清咸豐、同治年間形成。以說笑話或滑稽問答引起觀眾發笑的曲藝形式。至民國初年,象聲逐漸從一個人摹擬口技發展為單口笑話,名稱隨之轉變為相聲。后逐步發展為單口相聲、對口相聲、群口相聲,綜合成為名副其實的相聲。經過多年發展,對口相聲最終成為最受觀眾喜愛的相聲形式。

晚清年間,相聲就形成了現代的特色和風格。主要用北京話,各地也有“方言相聲”。

相聲形成過程中廣泛吸取口技、說書等藝術之長,寓莊于諧,以諷刺笑料表現真善美,以引人發笑為藝術特點;以“說、學、逗、唱”為主要藝術手段。

2018年11月28日,教育部辦公廳公布天津師范大學為相聲中華優秀傳統文化傳承基地。

代表人物

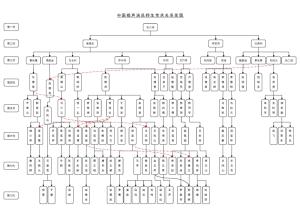

相聲演員師徒傳承關系簡圖張三祿是當今社會見于文字記載最早的相聲藝人。根據相關記載并推測:張三祿本是八角鼓丑角藝人,后改說相聲。他的藝術生涯始于清朝道光年間。在《隨緣樂》子弟書中說:“學相聲好似還魂張三祿,銅騾子于三勝到像活的一樣。”

朱紹文(1829—1904)相聲界祖師爺。藝名窮不怕,漢軍旗人,祖籍浙江紹興。他演出時打擊節拍的竹板上刻著“滿腹文章窮不怕,五車書史落地貧”的字句。

抗日戰爭時期,一些相聲演員表現出民族氣節。常寶堃曾經兩次因為諷刺日治政府而被捕,張壽臣公開贊揚吉鴻昌等人的抗日,批評當局不抵抗政策;也曾為諷刺當時天津警察“賤”遇到麻煩。

小品

小品是一種藝術形式,廣義上指小的藝術品,狹義主要指較短的關于說和演的藝術,其特點是短小精悍,情節簡單。 陳佩斯、朱時茂在1984年春節聯歡晚會上表演的《吃面條》使小品正式成為一種獨立的藝術表演形式。

小品名稱大致起源于藝術學校和演藝團體。在美術界,一幅簡潔的、單純的小作品稱為小品。它本身沒有復雜的內涵,只反映事物的一個側面或現象,表現形式較單一。如國畫小品,版畫小品,油畫小品。在演藝界,通過形體和語言表現一個比較簡單的場面或藝術形象的單人表演或組合表演,也稱為小品。

小品最早是演藝界考試學員藝術素質和基本功的面試項目,一般由錄取單位老師現場出題,應試者當場表演。1983年,中央戲劇學院表演系80班的一個觀察生活練習《買花生仁的姑娘》,作為一個戲劇小品被搬上了春節聯歡晚會,岳紅、高倩、叢珊、曹力諸明星們樸實的表演,詼諧幽默的風格贏得了觀眾、專家、學者的一致好評,從此中央電視臺春節聯歡晚會有了一個新的藝術形式“小品”。由于春節聯歡晚會的媒介,小品作為不可或缺的獨立的節目參與到演出中。其活潑、詼諧的表演形式倍受觀眾的喜愛。如陳佩斯、朱時茂的小品《吃面》,其滑稽、幽默的形象動作獲得了群眾的高度贊賞和認可,并直接引發了春晚舞臺上的小品表演風潮,具有深遠的歷史影響意義。受其影響,隨后嚴順開、趙麗蓉、宋丹丹、鞏漢林、趙本山、范偉、高秀敏、黃宏、郭達、郭冬臨等等一大批小品明星脫穎而出,小品這個新的演藝形式空前火爆,它的題材也空前豐富,小品反映社會現象的深度、廣度及其表演形式也愈趨多樣化。從此小品成為文藝舞臺上不可或缺的獨特的。

小品《街頭衛士》“小品”一詞早在晉代即有了,本屬佛教用語。

萬歷三十九年(1611),王納諫編成《蘇長公小品》,最早將“小品”視作文學概念。陳繼儒《〈蘇長公小品〉敘》云:“如欲選長公之集,宜拈其短而雋異者置前,其論、策、封事,多至數萬言,為經生之所恒誦習者稍后之。如讀佛藏者,先讀《阿含小品》,而后徐及于五千四十八卷,未晚也。此讀長公集法也。”(《眉公先生晚香堂小品》卷十一)提出“短而雋異”作為“小品”的特征,并比之為《阿含小品》,也可見“小品”概念是由佛經移來的。這是晚明人最初的“小品”觀,大體上指散文體,篇幅短小,雋永新異。陳繼儒是晚明文壇“山人”一族的領袖人物,經他一號召,“小品”一詞遂不脛而走,一時人人競相寫小品、選小品、論小品,蔚然成為風氣。

我國喜劇小品起源于20世紀80年代初,它繼承和發展了話劇、相聲、二人轉、小戲等劇目的優點。尤以趙本山、陳佩斯、朱時茂、宋丹丹、黃宏、蔡明、郭達、潘長江著名,這其中,只有趙本山繼承了地方語言藝術的正宗,同時,也頗具脫口秀巨星的潛質。其他明星都有些過于表演專業了。趙本山的成功跟他來自民間的背景有關系,小品這種即興式的表演形式需要豐富的生活閱歷和鮮活的生活語言。它的藝術氣質是跟話劇絕對對立的,它的語言氣質也是跟話劇截然相反的。

我國著名的小品演員有:陳佩斯、朱時茂、蔡明、大山(加拿大籍)、鞏漢林、郭達、何寶文、侯耀華、黃俊英、黃宏、洛桑(已故)、宋丹丹、嚴順開、趙本山、范偉、潘長江、趙麗蓉(已故),高秀敏(已故)小沈陽(趙本山徒弟)等。

更多全部

有聲目錄

- 2016年小品《功夫令》師勝杰 石富寬

- 2011年小品《保險》邵峰 尚大慶 陳麗娟

- 2006年相聲《我慣著他》周煒 范雷

- 2006年相聲《天生你才》劉杰 楊進明

- 2009年相聲《我們的父親》王彤 曹隨風

- 2008年小品《最后一次播音》馮繼祥 劉兆庚

- 2008年小品《矯正器》楊曉葦 盧青

- 2008年相聲《西望》梁晗 張舒寧

- 2004年相聲《如此指導》博林 尹卓林

- 2004年相聲《今天我上鏡》師勝杰 孫晨

- 2004年相聲《過把癮》馮鞏 朱軍

- 2003年小品《今非昔比》陳寒柏 王敏

- 2003年小品《都是親人》郭達 蔡明

- 2003年小品《我和爸爸換角色》郭冬臨 金玉婷 小叮當

- 2003年小品《足療》黃宏 牛莉 沈暢

- 2003年相聲《新夜行記》李金斗 李建華

- 2003年相聲《心累》侯耀文 石富寬

- 2003年相聲《獻寶》宋德全 王玉

- 2003年相聲《喜事臨門》韓翔 劉偉

- 2003年相聲《五湖四海是一家》趙世林 劉惠

1.資源均為百度網盤鏈接分享

2.購買以后可以直接看到網盤鏈接

3.把鏈接粘貼到瀏覽器填寫上提取碼

4.把分享的資源保存到自己網盤里即可

5.用手機可以直接在網盤里直接在線收聽

5.不是百度會員的話只能每次保存500個文件

6.不是百度會員每次保存一個文件夾就可以了

有聲小說 » 中華國粹:相聲小品(持續更新)